宮城県の北東部、太平洋に面する石巻市。

東日本大震災の後、幾つかの施設を統合し、文化芸術活動の拠点として、市が新たに整備した、複合文化施設をご紹介します。

1 建設の経緯

石巻市複合文化施設は、2011年(平成23年)の東日本大震災津波で全壊した、文化センターと、一部損壊し老朽化も顕著だった、市民会館の二つの機能をあわせて、新設されたものです。

旧文化センターは、石巻地方の美術や、民俗資料の収集、その保管、展示といった役割をに担ってきました。また、旧市民会館は、文化、芸能のステージとして長く活用されてきました。

両施設の機能を代替するため、新たな施設には、博物館もつくられています。

大小二つのホールに加え、生涯学習のためのギャラリーや研修室、アトリエなどが設置されています。また、博物館には常設展示室、企画展示室、収蔵庫などが設けられています。

複合施設は、震災後に仮設住宅が立ち並んでいた地区に、建設されました。

総事業費は約130億円。

その半分以上は、震災からの復旧復興関連の国費です。市の借金(市債)や、個人・団体からの寄付金も財源として活用されています。

建設する際は、復興財源による、手厚い国の支援がありますが、この先ずっと続く、維持管理費は市の負担。年間維持費は、もとの二つの施設の合計の、倍以上となる、3億円程となっているようです。

施設の愛称は「マルホンまきアートテラス」。

「マルホン」というのは、建設業の丸本組が、命名権(ネーミングライツ)を取得したことによるもの。丸本組は、大成建設と共同企業体を組み、施設の建設にもあたった地元の企業です。

「まきあーとテラス」の方は、公募により決定したもの。

「まきあーと」は石巻の「まき」と「アート」を組み合わせた造語。親しみやすいものとするために、ひらがなの表記としたそうです。

■白く輝くマルホンまきアートテラス

■白く輝くマルホンまきアートテラス

■施設西端の出入り口

■施設西端の出入り口

2 古い街並みを白一色で表現

複合施設「マルホンまきアートテラス」の設計は、国内外で活躍を続けている、藤本壮介氏(1971年(昭和46年)~)。

2025年大阪・関西万博の会場デザインを担当し、あの大屋根リングをプロデュースした建築家です。

「まきアートテラス」は、白一色に輝く外観が、とても印象的。

まるで舞台のセットのように、家々の屋根のシルエットが、横一線に、連続するような形となっています。

特徴的な三角屋根は、かつて北上川に沿って、建物が建ち並んでいた昭和初期の市内の風景をイメージしたもの。外装には3色の異なるガルバニウム鋼板が使用されています。

裏に回ると、一部の外壁は、コンクリートの打放しとなっています。

まるで、舞台のセットを裏から見るような、不思議な造形がひろがります。

■施設を裏側から見たシルエット

■舞台を裏から見るような不思議さ

■舞台を裏から見るような不思議さ

■バックヤードの風景

■バックヤードの風景

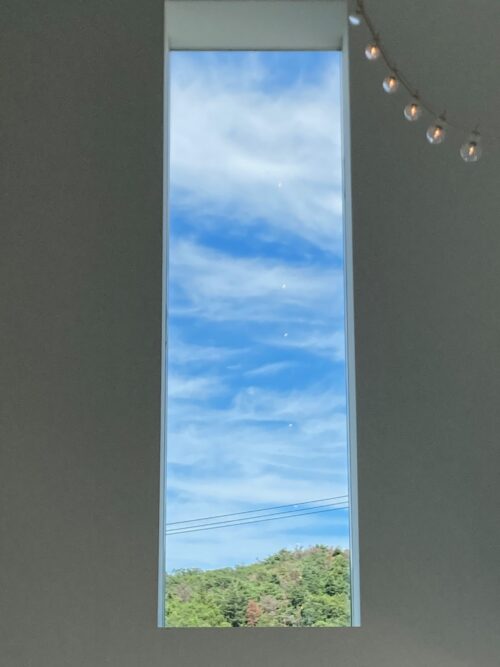

■東端の大ホール、ホワイエの窓

■東端の大ホール、ホワイエの窓

館内は、施設を東西に貫く約170mのロビーが、まるで昔の商店街のメインストリートのような雰囲気を醸し出しています。

この、ロビーに面して、大小2つのホールをはじめ、展示スペース、市民ギャラリー、キッズスペース、創作室、研修室や楽屋などが、直線的に配置されています。

大ホールは、コンサートやミュージカル、演劇などの舞台芸術に加え、講演会や式典などにも対応する多機能型。小ホールは小規模な音楽、演芸、研修会、シンポジウムなど多様な利用形態に対応するものとなっています。

■影絵のようなサインで統一

■影絵のようなサインで統一

■ホール最東端の窓

■ホール最東端の窓

■ホール中央から東端を望む

■ホール中央から東端を望む

■随所に配置された休憩スペース

■随所に配置された休憩スペース

■施設東端の大ホールのホワイエ

■施設東端の大ホールのホワイエ

3 地域の歴史を伝える博物館

施設の西側は、博物館となっており、常設展示室(832㎡)、企画展示室(377㎡)に加え、収蔵庫で構成されています。

常設展示室は、原始から古代、中世、近世の石巻市の歴史を解説したものとなっています。

東日本大震災の記憶を伝える内容も盛り込まれています。

■博物館入り口

■博物館入り口

■震災後の作品(ヤマガミユキヒロ作 a little world 2019-2020)

■震災後の作品(ヤマガミユキヒロ作 a little world 2019-2020)

■歴史文化展示室

■歴史文化展示室

■縄文時代の暮らしを伝える出土品

■縄文時代の暮らしを伝える出土品

博物館には、震災で被災した、旧文化センターの収蔵品が、再び展示されています。

展示物は震災で被害を受けた後、東北歴史博物館(多賀城市)や、県美術館(仙台市)などで、一旦、保管されていました。

多くの人達の「美術作品レスキュー活動」を経て、2021年(令和3年)の石巻博物館の開館の際、ようやく石巻市に戻ってきたのです。

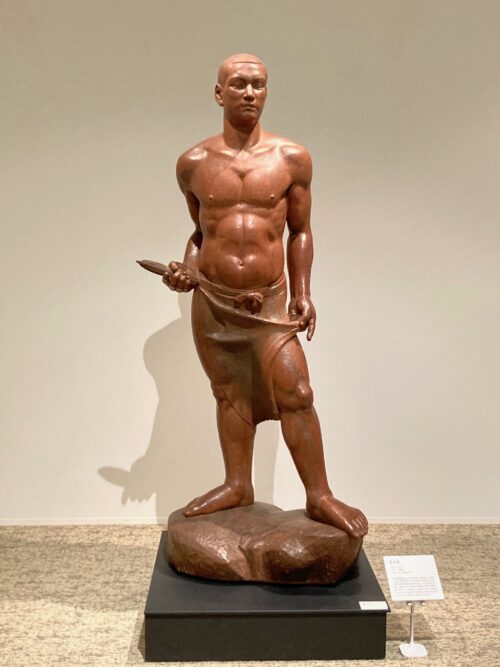

博物館には、石巻市出身の彫刻家で、太平洋戦争で戦死した、高橋英吉(1911年(明治44年)~1942年(昭和17年))の作品展示コーナーもつくられました。

高橋英吉の作品も被災しましたが、多くの人達の活動のおかげで、落ち着く場所を得ることができました。

■高橋英吉の展示コーナー入り口

■高橋英吉の展示コーナー入り口

■漁夫像

■漁夫像

石巻出身の木彫(もくちょう)作家、高橋英吉は、「海」を主題とする独自の作品を生み出し、当時、大変高い評価を得ていました。

しかし、生まれたばかりの長女をのこし、太平洋戦争において、31歳の若さでこの世を去りました。

戦後、多くの関係者の努力が実り、全国に散らばっていた英吉作品が集められ、石巻市に寄贈されました。

博物館には、英吉の絶作となった、小さな「不動明王像」も展示されています。

これは、英吉が戦地へ向かう輸送船の中で、流木に刻んだものだと伝えられています。

英吉が戦地へ向かったとき、長女の幸子(さちこ)は、生まれてからまだ、一か月でした。

英吉の作品には、戦後、散逸してしまった作品を関係者がようやく探し当てたというドラマに加え、被災からの救出作業という物語も加わりました。

今、石巻市のランドマークとなった、白く輝く複合施設の中で、今後は、末永く、多くの人に、英吉作品が愛されていくことを願ってやみません。

■不思議な輝きを放つ複合施設