岩手県の南部に位置する奥州市。

当市の出身で、内閣総理大臣を務めた、斉藤実(まこと)の像を紹介します。

1 後藤新平と斉藤実

奥州市の中心部にある水沢公園には、ゆかりのある偉人の銅像がいくつも設置されています。

後藤新平は、1857年(安政4年)に生まれ、南満州鉄道(満鉄)初代総裁や、関東大震災の後の東京の復興計画を推進したことで有名な人。その計画の規模の大きさから「大風呂敷」というあだ名で呼ばれたことでも知られています。

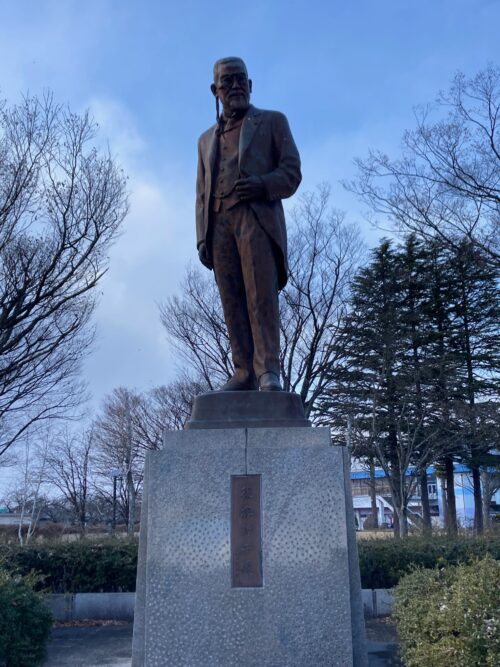

■水沢公園に建つ後藤新平像

■水沢公園に建つ後藤新平像

水沢公園には、後藤新平と同じ世代、1858年(安政5年)生まれの斉藤実(まこと)の像も設置されています。

逸話も派手で、今でも時折テレビなどで見かける後藤新平。その晩年の写真も印象的です。

比べると、同じ時代に活躍した人ながら、若干陰に隠れがちの斉藤実。

どのような経歴の人だったか思い出せない方も、もしかしたら多いかもしれません。

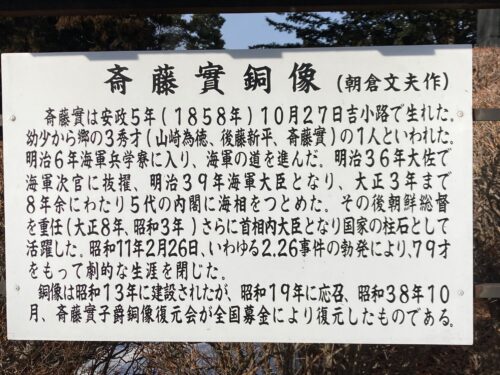

斉藤実は海軍軍人であり、政治家だった人。

8年間、海軍大臣を務めた後、総理大臣であった犬養毅が海軍将校らによって殺害された五・一五事件のあとを受け、第30代内閣総理大臣になりました。

総理大臣も、2年1か月という長い期間、務めた人です。

その後、内大臣として宮中にまわった直後、天皇をたぶらかす重臣として、陸軍青年将校に目の敵にされ、暗殺されることとなりました。

1936年(昭和11年)2月26日未明、私邸に押し入った150名の兵士の銃弾で、殺害されたのです。

これが二・二六事件。享年79歳。

難しい時代の中、総理大臣に推されたのは、斉藤実が海軍穏健派の長老であったこと、英語に堪能な国際派であったこと、加えて、粘り強い性格や、強靭な体力が評価されたのものだったといわれています。その重厚な人柄が偲ばれます。

2 彫刻家 朝倉文夫

後藤新平像も、斉藤実像も、朝倉文夫の作品です。

朝倉文夫は、「東洋のロダン」とも呼ばれた明治から昭和にかけて活躍した彫刻家(彫塑家)。

老人が後ろで手を組んで佇む、代表作の「墓守」を、教科書の写真などで見かけて記憶に残っている方も多いと思います。

朝倉文夫は、戦時中の金属供出のために、その作品がほとんど消滅してしまうというような時代も乗り越えた人。戦後も精力的に自然主義的写実描写に徹し、精緻な表現姿勢を貫きました。

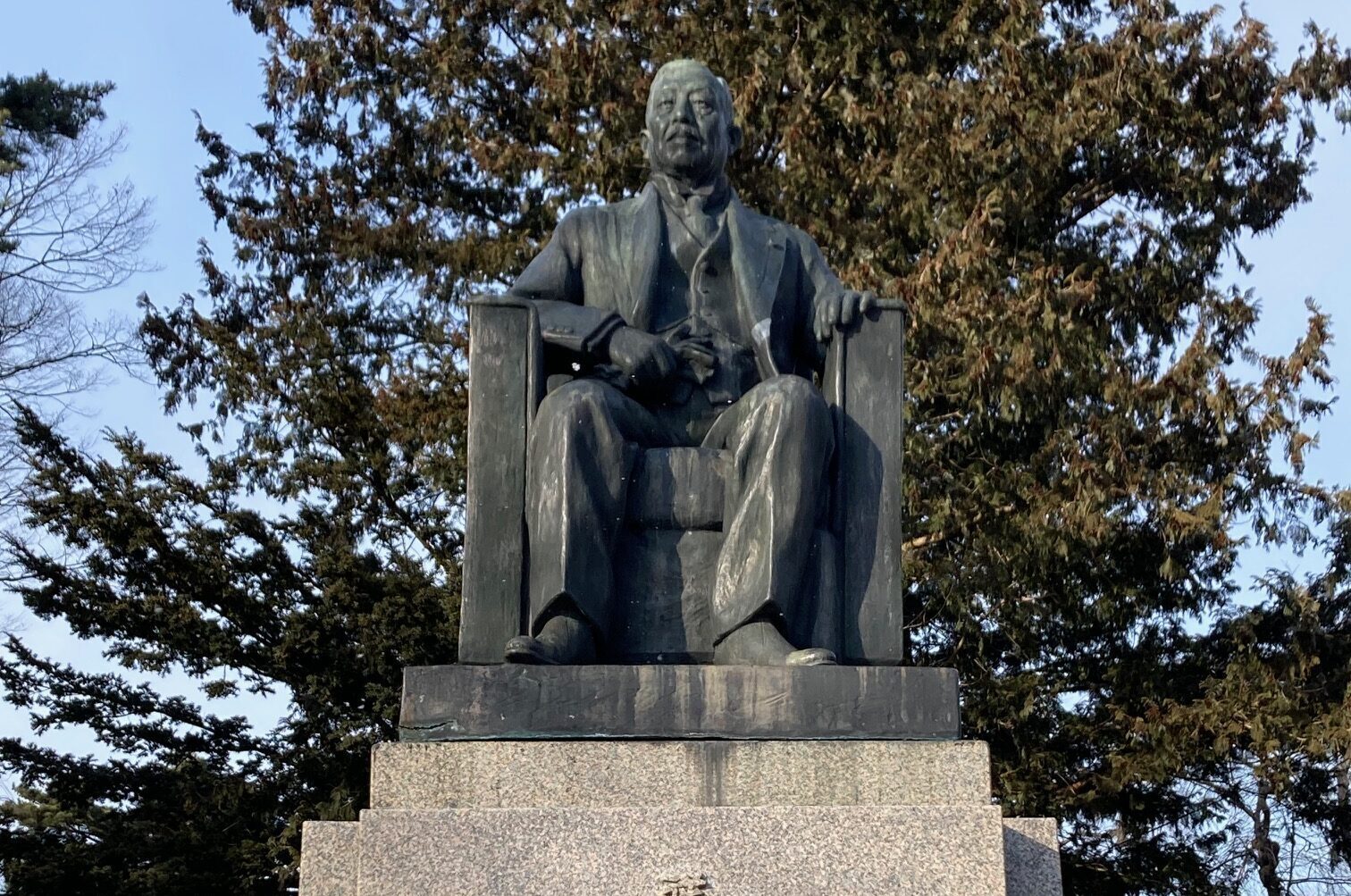

水沢公園の斉藤実像は、一見するとお金持ちの実業家か何かが、立派な椅子に腰掛けているだけの像にも見えます。

しかし、斉藤実の生きた時代、歴史の中で担った役割、更には、それらを表現しようとした朝倉文夫の仕事。

重ね合わせると、いつまでも眺めていられそうな魅力を感じる作品です。

■右下隅の朝倉文夫のサイン

■右下隅の朝倉文夫のサイン