岩手県の沿岸部、釜石市。

釜石大観音の直ぐ近く、大平公園のいただき。

ひっそり佇む、佐藤忠良の彫刻を紹介します。

1 釜石大観音と仲見世通り

釜石港を臨む高台に、高さ48.5メートルの大きな釜石大観音像がそびえています。

釜石大観音は、市内にある石応寺が1970年(昭和45年)に建立したコンクリート製の立像です。

胎内は螺旋階段になっていて、下の階から順に弁財天、恵比須、大黒天、福禄寿、毘沙門天、寿老人、布袋の七福神を見学しながら、上へ上へと登っていくことができます。

観音様の右の腕の部分まで辿り着くと、そこから外に出ることができます。観音様が抱えている大きな魚の上部、観音様の左肘まで展望台となっています。風に吹かれながら(ちゃんと柵があるので安全です)釜石湾そして太平洋を一望することができます。

釜石大観音の手前には「仲見世通り」という門前町があります。

かつては、お土産物屋さんなどで、にぎわった商店街。

しかし、現在、常時営業しているお店は、ほぼ無くなってしまった、という状況のようです。

東日本大震災津波の後、門前町を活性化させようとのチャレンジが何度か試みられていますが、苦戦している模様です。

門前町の、統一された瓦屋根などには、昭和レトロの、魅力的な味わいがあります。

寂れた感じは「千と千尋の神隠し」を彷彿とされるような雰囲気もあります。

観音様自体は、今も変わらず観光客を引きつけるメガコンテンツ。

大震災も、コロナ禍も乗り越えて、泰然と太平洋を見渡しています。

仲見世通り商店街の建物群には、まだ、輝きを取り戻す可能性は残っていると思います。

■かつては土産物屋さんとして賑わった店舗

■かつては土産物屋さんとして賑わった店舗

■震災後開店したカフェも、一旦活動を終了

■震災後開店したカフェも、一旦活動を終了

2 大平公園の佐藤忠良作品

旧国道から、釜石大観音の仲見世通りの方へ降りていかず、そのまま左手の方に進むと、市民プールがあります。その隣の高台にあるのが大平公園です。

釜石大観音の左手の方向、直線で数百メートルほどの位置関係。

大平公園には、遊歩道が続いていて、上まで登ることができます。

■大平公園の入り口

■大平公園の入り口

■遊歩道が続いています。

■遊歩道が続いています。

樹木の隙間から、海が見えて気持ちのよい空間になっています。

最上部まで、いくつかルートがあったようですが、残念ながら所々、通行止めとなっています。

■眼下に輝く釜石湾

■眼下に輝く釜石湾

■所々、歩くことができないルートも。

■所々、歩くことができないルートも。

この調子では一番高いところまで、辿り着くのは難しいのだろうか、と少し不安になったころ。

開けた場所に出ます。

そこには、なにやら異様に迫力のある「彫刻」があります。

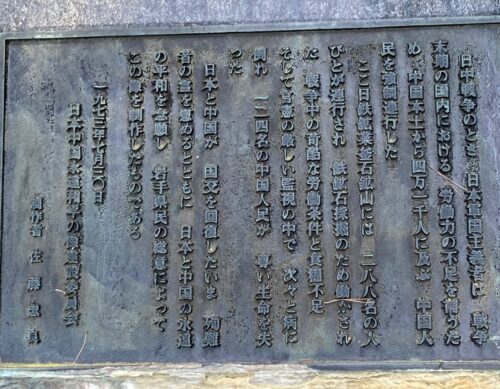

それが、ここでご紹介したい「日本中国永遠和平の像」なのです。

1972年(昭和47年)の日中国交正常化を契機として、翌1973年に制作されたものです。

戦時中に中国から強制連行され、死亡した中国人の霊を慰め、日中友好を誓うためのもの。

戦後日本を代表する彫刻家の佐藤忠良の作品です。

佐藤忠良は、具象彫刻の第一人者。多くの作品を残しています。

1952年(昭和27年)のブロンズ像「群馬の人」で注目され、1960年(昭和35年)に「日本人の顔」をテーマにした一連の作品で高村光太郎賞を受賞しました。「帽子シリーズ」などで世界的にも認められています。

残念ながら、今や「日本中国永遠和平の像」は、伸びすぎた周りの樹木に囲まれて、少し「怖い」と感じるほどの状況になっています。

しかし、同時にそれは、間違いなく「アートの力」が強いからであり、なにより土地に結びついた重い歴史があるからこそ、なのだと思います。

「これほどの力のある作品を、こんなふうに人知れず埋もれさせてしまってよいのだろうか。」

ふと、そんなことを考えさせられる作品です。

人口減少社会のあまりにも強いインパクト。

同時に、地方自治体の財政的な困難さの表れでもあると思います。

残念ながら、同じような問題を抱えている「街角彫刻」が、きっと全国で増えているのでしょう。

このサイトの中で、「街角彫刻」の行く末を考えていきたいと思っています。