弓なりの本州で、最も東のはじに位置する、岩手県、宮古市。

宮古市の市街地からほど近い場所に、縄文時代のムラや貝塚が、まわりの環境といっしょに、そのまま今に残る、崎山貝塚があります。

崎山貝塚公園の一角に整備された、複合施設をご紹介します。

1 崎山貝塚

崎山貝塚は、縄文時代前期から後期(約6,000年前~3,500年前)にかけて続いた、貝塚と集落の遺跡です。

貝塚から出土する様々な骨角器(骨や角で作った道具)のほか、大規模な土木工事による特徴的な集落なども見つかっています。

1996年(平成8年)に、国史跡に指定されています。

岩手県の太平洋沿岸は、ノコギリの歯のように、入り江が連なる、リアス式海岸となっています。

宮古市周辺の、海に突き出した海岸段丘上には、縄文時代に形成された拠点的な集落が、貝塚とともに、複数、見つかっています。

この地域の貝塚群は、岩場で採れる貝のほか(貝自体はあまり採れなかったため、その分)人工遺物や獣・魚の骨などが、たくさん発見されることが特徴となっています。

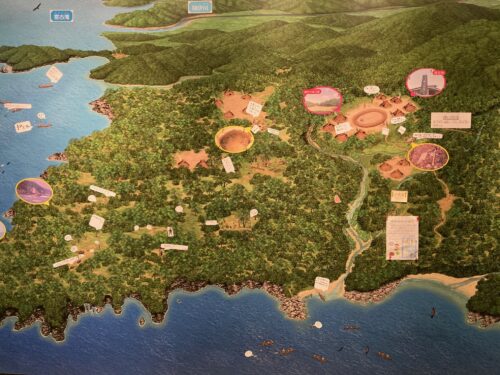

■右上部に位置しているのが崎山貝塚

宮古湾岸の貝塚群には、明治期から、多くの研究者が調査に訪れていました。

崎山貝塚は宮古湾の北部に位置し、海岸より1.5キロメートルほど内陸に入った丘陵から海に向かって北東に延びた標高120メートル前後の、舌のような地形、いわゆる舌状台地(ぜつじょうだいち)の上に形成されています。

市街地に近く、すぐ西隣には、国道45号が通っています。

現在、驚くほどアクセスしやすい場所にあります。

貝塚からは、シカ、イノシシ、タヌキ、イヌ、オットセイなどの獣骨や、マイワシ、カツオ、ブリ、マダイ、アイナメなどの魚の骨が見つかっています。また、イガイなどの二枚貝や、フジツボ、ウニのカラなども見つかっています。

土器、石器、釣針、刺突具、装身具など、多種多様な骨角器などの遺物などとともに、厚いところで1メートルを超えて累積しています。

集落跡は、台地の頂部を平坦に削って平らにならし、台地の縁から斜面にかけて多量な遺物と共に排土を投棄して形成された、いわゆる盛土遺構(もりどいこう)の形になっています。

中央部に、楕円形の広場を造り、広場の東端には高さ約1メートル程の大きな石が配置されています。今は残っていませんが、西端にも大きな石が立っていたそうです。

広場の西側には、竪穴建物や配石遺構、東側には竪穴建物や、掘立柱建物、多数の土坑や柱穴が分布しています。

削平(さくへい)や盛土などの土木工事を実施し、楕円形の中央広場を挟んで、東西に居住域を配した典型的な拠点集落です。計画的に土木工事を行っていることなど、縄文時代の歴史を知るうえで、貴重な遺跡です。そのため、国の史跡に指定されているのです。

2 複合施設

国の史跡指定以後、宮古市において、「崎山貝塚縄文の森公園」として、保存・整備が進められています。

園内には展示施設として「崎山貝塚縄文の森公園複合施設」が建設されています。

この複合施設は、土器などが展示されているミュージアムのほか、宮古市埋蔵文化財センター、崎山公民館、崎山出張所で構成されています。

地上2階、地下1階。鉄骨造。

延床面積、約2,700㎡のうち、ミュージアム部分が、約970㎡となっています。

2016年(平成28年)7月に開館。

2018年(平成30年)には、第38回東北建築賞作品賞を受賞しています。

■ミュージアム入口

■ミュージアム入口

■展示コーナーと入口を結ぶ通路

■展示コーナーと入口を結ぶ通路

■中央通路上部

■中央通路上部

■ミュージアム内の展示映像コーナー

■ミュージアム内の展示映像コーナー

3 崎山貝塚の魅力

ミユージアムには、近郊の遺跡から発掘された、貴重な遺物も展示されています。

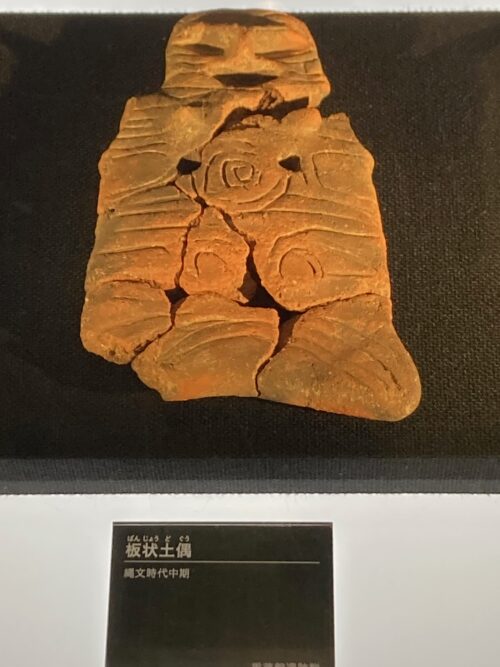

不思議な笑顔が魅力的な「板状土偶(ばんじょうどぐう)」。

外海に面した重茂半島の、重茂館遺跡(おもえだていせき)で1990年(平成2年)に行われた、緊急発掘調査で見つかったものです。

農地転用して、個人の住宅を建築しようとしたことがきっかけで、調査が始まったようです。

もし、この建築の計画がなかったら、この魅力的な「板状土偶」に会えなかったかと思うと、少し不思議な気がします。

他では滅多に見かけない、ユニークな巻き貝の形をした「巻貝形土偶(まきがいがたどぐう)」。

やや内陸側の近内中村遺跡(ちかないなかむらいせき)から出土したものです。

こちらも崎山貝塚のミュージアムで見学することができます。

■板状土偶

■板状土偶

■巻貝形土偶

■巻貝形土偶

縄文の森ミュージアムは、主要な幹線道路である、国道46号沿いに立地しています。

上空から見ると、ミュージアムから海の方向へ向かって、台地上に整形された、土地の形がそのまま残っているのが分かります。縄文時代の土木工事によって、形作られた拠点のムラの形を、今現在も、そのまま見ることができます。

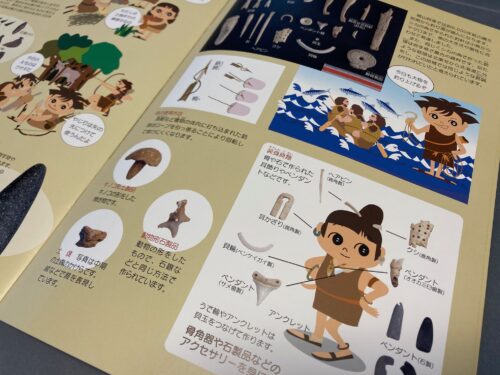

シカの角などで作った様々な骨角器が多数、見つかっているのも特徴です。

釣り針や、銛(もり)の先、或いは、耳飾りや、ペンダントが、当時の人々が、実際に使っていたものだと想像すると、不思議な気がしてきます。

およそ5000年も前の人々の暮らしが、生活用品とともに、ムラの地形そのままに、今に残されていることが、崎山貝塚の魅力だと思います。

複合施設の中に、地域の公民館が併設されたことも、とても良かったと思います。

日本の、或いは世界の貴重な歴史的財産が、今を生きる、地域の人々の暮らしに、現実的にとけ込んで、長く保存されていくとすれば、これ以上望ましい形は無いのではないか、と感じたところです。

■集落遺構の上空写真

■集落遺構の上空写真

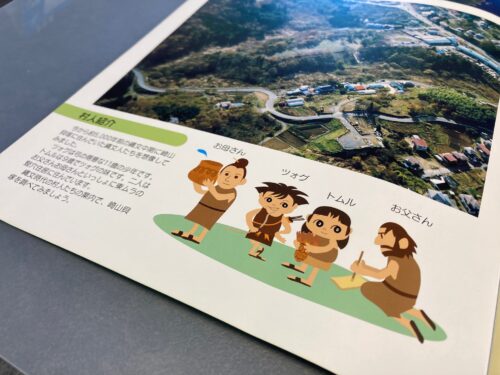

■くらしの魅力を伝える市教育委員会作成パンフ

■くらしの魅力を伝える市教育委員会作成パンフ

■約5,000年前に本当にあった人々の暮らし