東京都台東区の上野公園の中にある、国立西洋美術館。

西洋美術全般を対象とする国立の美術館としては、日本で唯一のものです。

本館は、「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産として、世界文化遺産にも登録されています。

1 松方コレクション

国立西洋美術館は、1959年(昭和34年)に開館しました。

川崎造船所(現在の川崎重工)の社長であり、衆議院議員も務めた松方幸次郎のコレクション、いわゆる松方コレクションがベースになっています。

松方幸次郎は、第4代及び第6代内閣総理大臣の松方正義の三男。

松方が20世紀初めにヨーロッパで収集した、19世紀から20世紀前半の、印象派などの絵画や彫刻を中心とした松方コレクション。

当時、まだ健在だった印象派の巨匠モネと直接交渉して、作品を購入したこともあるというから驚きです。

松方コレクションは、第二次世界大戦後、フランス政府により敵国資産として、差し押さえられていました。

コレクションを展示する美術館を建設することを条件に、返還(フランス政府側から言わせれば寄贈)されることとなり、紆余曲折を経て完成したのが、国立西洋美術館なのです。

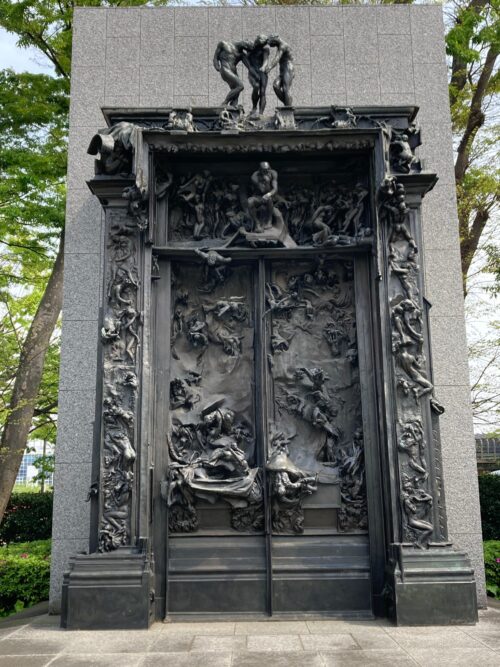

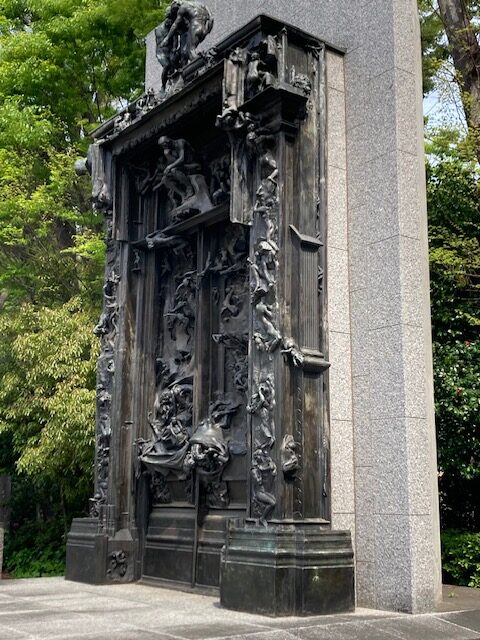

■正面広場右手

ロダン作「地獄の門」

2 日本で唯一の「ル・コルビュジエ」建築

本館の設計は、スイス出身で、主にフランスで活躍した建築家ル・コルビュジエが担当しました。

コルビュジエは、鉄筋コンクリートの活用、装飾のない平らな壁面処理、伝統から切り離された合理性といったことを特徴とするモダニズム建築の提唱者。

もっとも、コルビュジエが日本に滞在したのは8日間だけで、実施設計や監理は、彼の弟子である前川國男・坂倉準三・吉阪隆正が担当しました。

その後、新館が増設されましたが、こちらは前川國男(前川國男建築設計事務所)が設計したものです。

国立西洋美術館は、2016年(平成28年)に「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」として世界遺産に登録されています。

これは、フランスを中心とする7か国に残る建築群が対象となったもの。

国立西洋美術館を含む、17物件が構成資産となっています。

コルビュジエの作品の中でも、特に傑作とされる住宅、工場、宗教建築などがまとめて世界遺産リストに登録されました。大陸を跨ぐ初の世界遺産登録ともなっています。

■正面外観

■正面外観

■1階中央ホールを眺めながら2階へ

■1階中央ホールを眺めながら2階へ

まずは、外観。

建物を上から見ると正方形で、各辺にコンクリート打ち放しの円柱が立っています。

1階部分は本来はピロティ(高床)構造となっていましたが、現在ではガラスの外壁が設置されて、1階の大部分が室内に取り込まれる形になっています。

本館正面に向かって右側にある外階段は、本来出口として設計されていたようですが、実際には使用されることはなく、立入禁止となっていて、順路に従って見学していっても、最後まで行き着くことはありません。

案内に従って、中へ。

1階中央部分は、屋上の明かり取り窓まで、吹き抜けのホールになっています。現在は、ロダンの彫刻が展示されています。

1階から2階への導線は、彫刻作品を眺めながら上れるように、階段ではなく、傾斜のゆるい斜路となっています。

■中央ホールの明かり取り

■中央ホールの明かり取り

■ぐるりと回る2階展示スペース

■ぐるりと回る2階展示スペース

2階は、中央の吹き抜けのホールを囲む回廊状の展示室になっています。

これは、コルビュジエの「無限成長建築」というコンセプトに基づくもの。

巻貝が成長するように、将来拡張が必要となった際には外側へ、外側へと建物を継ぎ足していけるようにと考えられたものです。

2階展示室は、内側部分の天井がやや低くなっています。

この低い天井の上は、自然光を取り入れ、明るさを調整するためのスペースとして設けられましたが、現在は自然光でなく照明機器が使用されています。

コルビュジエが契約していたのは基本設計までで、具体的な寸法なども含めた実施設計は日本の門下生の3人(前川國男、坂倉準三、吉阪隆正)が担当しました。

モデュロール(コルビュジエが考案した人体の寸法と黄金比から作った建造物の基準寸法)を積極的に取り入れる形で建設が進められ、1958年(昭和33年)に起工式を行い、約1年後に竣工となりました。

■新館側から見る本館

■新館側から見る本館

■ゆったりとした新館の展示スペース

■ゆったりとした新館の展示スペース

3 成長する美術館

かなり昔、学生時代にも、モネやゴーギャンの作品を見たくて国立西洋美術館を見学しました。

その当時は、建築自体には、あまり興味が湧かず、「モデュロール」や「無限成長建築」という説明書きをながめても、よく理解でないまま、きっと何か観念的な思想を語っているのだろうという程度に受け止めたところでした。

今回、ゆっくりと取材してみて、ようやく腑に落ちました。

「モデュロール」にしても、「無限成長建築」にしても、とても現実的なことを意味しているだけなのだ、ということが。

「無限成長建築」。

それは即ち、収蔵品が増えて、増築が必要になった場合には、上から見て正方形のような形になっている建物の外側に、もう一回り大きな正方形の建物を足せば良いというもの。

もし更に増築したくなったら、更にもう一回り外側に建物を足す。

そうして必要に応じ、無限に成長、増築していけばよい、という発想。

それが「無限成長建築」の意味するところだったわけです。

もっとも、実際には、敷地の制約があって、そのプランは実現せず、新館は別に建設されることになったようではありますが・・・

今、私達は、日々、非常に沢山の情報にアクセスすることが容易になっています。

しかし、せっかくの情報も、落ち着いて接しないと、学生時代の私のように、こんな簡単な理屈まで見落してしまうことになりかねない。

帰りがけ、正面広場の、もう一つのロダンの有名な彫刻を眺めながら、そんなことを考えたところです。