長野県の北部、新潟県に接する信濃町(しなのまち)。

黒姫山(くろひめやま)の麓に広がる、黒姫高原に建設された童話館を紹介します。

1 町が建設した文学館

黒姫(くろひめ)童話館は、長野県信濃町の黒姫高原にある、町立の文学館です。

世界の童話をテーマとして、1991年(平成3年)にオープンしました。

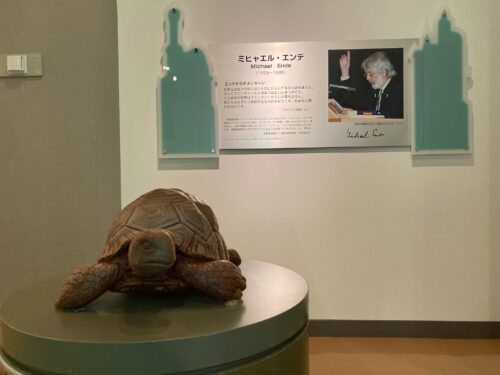

「はてしない物語」や「モモ」を書いたドイツ人作家ミヒャエル・エンデの資料を本人の寄贈により収蔵している、世界でも唯一の常設展示施設です。

館内にはエンデの作品の原稿や挿絵・下書きなどのほかに、各国の代表的な童話、日本の民話や長野県に伝わる昔話などが展示されています。

屋外には、いわさきちひろがアトリエとして実際に使用していた、黒姫山荘が移設されており、併せて見学することができます。

開館期間は、4月から11月末まで。

冬は休館となり、雪に閉ざされてしまいます。とても雪の多い地域なのです。

国内外の童話作家の人となり、そして作品を、子供も大人も親しみを持って学べる施設となっています。

黒姫の森と草原に囲まれた豊かな自然の中で、文学と芸術と自然が一体的に楽しめる空間づくりがすすめられています。

■正面入り口前のアプローチ

■正面入り口前のアプローチ

■壁面レリーフ「ハーメルンの笛吹き男」

■壁面レリーフ「ハーメルンの笛吹き男」

2 建設の経緯

信濃町と、日本の児童文学関係者とは、もともと長い付き合いがありました。

『スーホの白い馬』などの画家、赤羽末吉が山荘を建てたいと考えて、信濃町の初代の町長さんに相談し、土地を斡旋してもらったそうです。

それがきっかけとなり、その後、赤羽のほか、いぬいとみこや、いわさきちひろなど、多くの児童文学にかかわる作家や画家、編集者があつまってきて、文化人の別荘地となっていったのです。

■施設入ってすぐの展示コーナー入り口

■施設入ってすぐの展示コーナー入り口 ■松谷みよ子などの展示コーナーも

■松谷みよ子などの展示コーナーも

■エンデの展示コーナー入り口

■エンデの展示コーナー入り口

■エンデの作品に必ず登場するカメ

■エンデの作品に必ず登場するカメ

ミヒャエル・エンデと、信濃町とは、もともとゆかりは、何もありませんでした。

1980年代後半、信濃町では、黒姫高原牧場の建物跡地の利用が検討されていました。

1988年(昭和63年)から1989年(平成元年)にかけて、日本で行われた「ふるさと創世事業」。

国から、各市区町村に対し地域振興のために1億円が交付された、あの事業。正式名称「自ら考え自ら行う地域づくり事業」。

この、いわゆる「ふるさと創世一億円事業」を活用して計画されたのが黒姫童話館です。

冬場はスキー客で賑わっていた一方で、グリーン期の集客が、地域の大きな課題。

当時、児童文学作家ゆかりの場所として、いろいろな構想が練られていました。

そんな中、1989年に日本で「エンデ父子展 ~エドガーからミヒャエルへファンタジーの継承」という企画展が開催されることになりました。

(因みに、ミヒャエル・エンデのお父さんがエドガー・エンデ。シュルレアリスムの画家です。)

この企画展にあわせて、ミヒャエル・エンデが来日することを、たまたま新聞の記事で知った、当時の役場の担当者。

なんとかつてを辿って直接本人にお会いし、黒姫童話館への思いを伝え、多くの資料の寄贈を受けるところまで、漕ぎ着けたのです。

児童文学者達との古くからの縁を活かすとともに、巡ってきたチャンスを逃さなかった当時の担当者の、決断力と行動力。

おかげで、今、子供だけでなく、我々多くの大人の心も癒やしてくれる、貴重な建築物が残ったのです。

■まもなく冬季閉館となる秋の童話館

■まもなく冬季閉館となる秋の童話館

■朝霧に煙る童話館

■朝霧に煙る童話館